hanamori

hanamori☀️ はじめに:地域の成長と企業の持続性を同時に実現する経営イノベーション

脱炭素経営・エネルギーシフト・ESG戦略――これらのキーワードはもはや大企業や都市部の話だけではありません。今こそ、地方の中小企業が再生可能エネルギーという「新しい武器」を手に取り、自らの経営を次のステージへと進めるときです。

太陽光、風力、水力といった再生可能エネルギーは、これまでの「大きな企業が取り組む壮大な事業」という固定観念を超え、自社の屋根や遊休地、身近な川や風の流れを資源として活用することが可能な時代へと変わりました。国の政策や補助金制度、エネルギーの地産地消を後押しするトレンドの追い風もあり、今や“電力を自ら生み出す会社”は、信頼される企業、選ばれる企業、応援される企業になっています。

ポイント: 中小企業が再エネを導入することで得られるメリットは「電気代削減」だけではありません!企業ブランディング、採用強化、ESG評価の向上、地域との信頼関係構築など、多岐にわたります。

たとえば、PPAモデルや第三者所有スキームを活用すれば、初期費用ゼロで太陽光発電の導入が可能に。IoTや生成AIを組み合わせることで、発電量の見える化や予測分析、遠隔監視など、デジタルの力を借りた“スマートエネルギー経営”がすぐに実現できます。

さらに、ESG投資が拡大する中、脱炭素を実現する企業にはグリーンローンやサステナブルファイナンスといった新たな資金調達の道も開かれます。これは、金融機関や大手企業からの信用を獲得し、サプライチェーン全体で選ばれる存在になるための「切符」にもなり得ます。

💡 そして忘れてはならないのが、地域との共生です。小水力発電や地域電力事業といった取り組みは、地元自治体・農業団体・地元住民と連携し、エネルギーの自立と同時に“地域の未来づくり”にも貢献するモデルです。これらのプロジェクトが成功すれば、単なる企業活動を超えた、地域リーダーとしてのポジションを確立することができるのです。

🌿 本コンテンツでは、地方中小企業の皆さまが実際に再生可能エネルギーを導入し、経営を強くし、地域と共に未来を築くための実践的な知識と戦略を、全8章構成で丁寧にご紹介します。

- 太陽光発電の活用法

- 風力発電の導入メリットと地域連携

- 小水力の可能性

- PPAや自家消費型などのビジネスモデル

- 補助金や制度を活用した導入ステップ

- AI・IoTによる効率化

- ESGとブランド戦略への展開

✅ 脱炭素の流れに乗るのではなく、自ら舵を取る時代へ。

✅ 地域資源を再エネで“収益”に変え、企業と地域の未来を変えるチャンスを掴みましょう!

この先の章では、経営者の視点に立った実践的かつ戦略的な再エネ活用方法を一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。あなたの会社が、次の時代の主役となるきっかけになるはずです。

生成AIオンライン学習おすすめランキング5選

【PR】オールインワンAIプラットフォーム|【ビットランドAI(BitlandAI)】

オールインワンAIプラットフォーム|【ビットランドAI(BitlandAI)】

】2.jpg)

】2.jpg)

〇 生成AIを一括搭載:文章、画像、音声、動画、データ分析までカバー

〇 日本語に完全対応:翻訳や英語プロンプトの知識が不要

〇 テンプレート活用型UI:300種以上から選ぶだけ、初心者にも優しい

〇 ビジネス特化:SNS運用、マーケ資料、マニュアル、動画制作などに強い

〇 柔軟な料金体系:月額980円〜+必要分だけ使える従量制あり

〇 AIエージェント機能:入力情報に応じて自動で最適な処理を実行

ビットランドAIは、日本語完全対応の国産生成AI統合ツールです。テキスト・画像・音声・動画・データ分析など多様な機能を【1つのサービスで一括利用】でき、プロンプト不要・初心者対応設計が魅力です。300種以上のテンプレートで副業や業務効率化、SNS・マーケティングに幅広く活用でき、月額980円〜で導入も簡単。無料100ポイント付与で気軽に始められる、実践向けAIツールです。

利用形態:完全オンライン(クラウドベース)

対応機能:生成AIチャット、画像生成、音声合成、動画制作、データ分析など

対象者:副業初心者、フリーランス、学生、マーケター、ビジネスパーソンなど

操作性:テンプレート選択式で誰でも簡単に使える設計

利用時間:24時間365日アクセス可能

オールインワンAIプラットフォーム|【ビットランドAI(BitlandAI)】の基本情報

| 運営会社 | 会社名:株式会社ビットランド(BitLand Inc.) 所在地:東京都内(詳細は公式HPに記載) |

|---|---|

| 対応エリア | 全国対応(インターネット接続環境があれば利用可能) |

| サービス提供時間 | 24時間365日稼働/サポートもオンラインで受付 |

| 利用開始までのスピード | 〇 登録から即日利用可(アカウント作成後すぐに使える) 〇 面倒な初期設定なし。ログイン後すぐ実行可能 |

| 土日祝日の利用可否 | 〇 曜日・時間帯に関係なく常時アクセス可能(土日祝も問題なし) |

| 保証・アフターサービス | 〇 チャットサポート常設/マニュアル・Q&A完備 〇 新機能やテンプレートの追加はすべて無償反映 〇 利用者のスキルに応じたガイド・活用事例あり |

| 料金・見積もり | 〇 月額980円〜のサブスク制(ライトプラン) 〇 使った分だけ支払える従量課金制も用意 〇 100ポイント無料付与で試用可能 〇 法人・チーム利用はボリュームディスカウント対応可 |

| 支払い方法 | 〇 クレジットカード対応(VISA/MasterCard/JCBなど) 〇 一括・分割払い可(プランにより選択可) 〇 法人向けに請求書/銀行振込も対応(要問い合わせ) |

| 搭載AI・ツール一覧 | 〇 ChatGPT:テキスト生成・対話AI 〇 DALL·E 3、Midjourney:画像生成 〇 Notion AI:文構成・資料作成補助 〇 音声合成(TTS):ナレーション・説明音声生成 〇 動画生成AI:SNS用ショート動画などを自動作成 〇 分析AI:データ集計・資料自動作成 |

| 利用者の声・導入実績 | 〇 広告代理店、個人クリエイター、副業希望者など幅広く導入中 〇 SNSやYouTubeなどで「副業×AIツール」として話題 〇 利用者の声:「操作が簡単で助かる!」「記事・資料が一瞬で作れる」 |

| 運営体制・学習サポート | 〇 古川渉一監修の信頼ある開発体制 〇 チュートリアル動画、導入ガイド、テンプレ集を提供 〇 いつでもチャットで質問OK。初心者にも丁寧対応 |

| 今後の機能拡張・予定 | 〇 ChatGPT、Claude、Geminiなどの最新モデルに順次対応予定 〇 AI動画編集機能や対話型ライティング支援の拡張を計画中 〇 業種別テンプレート(不動産、医療、教育など)の拡充も進行中 |

| 活用シーン・導入用途 | 〇 SNS投稿動画の台本・字幕・音声制作(TikTok、Instagramなど) 〇 LP、広告文、商品説明、ロゴ生成などのマーケティング支援 〇 マニュアル、議事録、営業資料、社内報などの業務効率化 〇 SEO記事、レビュー、ブログの自動作成・編集サポート 〇 副業用ツールとしてWebライター、SNS運用代行にも最適 〇 「自分の代わりに作業してくれるAI」として幅広く活用可能 |

【PR】AI副業が学べるスクール【SHIFT AI】

AI副業が学べるスクール【SHIFT AI】

〇 実践型のカリキュラム(AIライティング、ノーコード開発 等)

〇 未経験からでもOKなサポート体制

〇 新たな収入源を目指すためのスキル支援

SHIFT AI副業プログラムは、「未経験からでも始められるAI副業」をテーマに、実務スキルと案件獲得を一体で支援するオンライン完結型のキャリアサービスです。

副業初心者にも対応しており、ノーコードツールやAIツールを使った「売れる仕事術」が体系化されています。

サービス名:SHIFT AI 副業プログラム

提供形式:オンライン講座+案件支援

対象者:副業初心者〜中級者、会社員・主婦・フリーランスなど幅広く対応

AI副業が学べるスクール【SHIFT AI】の基本情報

| 運営会社 | 会社名:SHIFT AI 株式会社 所在地:東京都渋谷区 |

|---|---|

| 対応エリア | 日本全国に対応。すべてのサービスはオンライン完結のため、地域を問わず受講・活動が可能です。 |

| サービス提供時間 | 〇 24時間利用可能(オンラインプラットフォーム) 〇 平日夜間や土日中心にイベント開催 |

| 利用開始までのスピード | 1. 公式サイトより無料説明会に申込み 2. 説明会参加後、手続き案内に従って申し込み 3. 手続き完了後、即日利用開始可能 ※特典は説明会参加後のアンケート回答者を対象に配布されます |

| 土日祝日の利用可否 | 〇 土日祝日も学習・サポート可能 |

| 保証・アフターサービス | 〇 会員限定LINEによる個別サポート完備 |

| 料金・見積もり | ※料金については公式サイトをご確認ください。 |

| 支払い方法 | 〇 クレジットカード 〇 銀行振込(プランにより対応) 〇 分割払い可能(条件付き) |

| 搭載AI・ツール一覧 | 〇 ChatGPT 〇 Canva 〇 その他のノーコード・生成AIツール多数 |

| 利用者の声・導入実績 | 〇 副業未経験者がプログラム受講後に初収益を達成した事例あり 〇 SNSやnoteでの受講レビューが豊富 〇 「講師が親切」「内容が実践的」といった声が寄せられています ※すべて個人の感想です。※効果には個人差があります。 ※一例であり、効果を保証するものではございません |

| 運営体制・学習サポート | 〇 現役のAI活用者・ノーコード開発者・Webマーケターが講師 〇 Q&A、個別面談サポートあり 〇 実務での活用を意識した、収益化に向けた支援体制 |

| 活用シーン・導入用途 | 〇 副業を始めたいが何から始めるべきか迷っている人 〇 AIやノーコードを使って副収入を得たい人 〇 自宅や地方で働きながら収入を増やしたい会社員や主婦 〇 フリーランスとして案件受注の幅を広げたい人 |

【PR】最短最速でAIが「使える」自分に。生成AIオンラインスクール【byTech(バイテック)】

最短最速でAIが「使える」自分に。生成AIオンラインスクール【byTech(バイテック)】

〇 初心者対応のオンライン生成AI講座:プロンプトやツール操作を基礎から丁寧に学べる

〇 300以上のレッスンを無制限で学び放題

〇 Claude、Midjourney、ChatGPTなど実務向けAIを網羅

〇 副業・転職・業務効率化に幅広く対応したカリキュラム

〇 無制限チャットサポート:学習中や実務中の不明点にも即対応

byTech生成AIスクールは、初心者でも短期間で生成AIスキルを習得できる。日本語完全対応のオンライン学習サービスです。Claude、ChatGPT、Midjourneyなどの実践ツールを活用し、副業収入の獲得や業務効率化を実現。学習回数・期間無制限の動画+テキスト教材と、無期限・無制限のチャットサポートを通じて、自分のペースで確実にスキルアップ。

利用形態:完全オンライン(動画+テキスト+演習+チャット)

提供機能:生成AI学習、案件相談、副業支援、サポート対応

対象者:副業初心者、社会人、学生、個人事業主、在宅ワーカー

操作性:講義・課題・テンプレート活用で誰でも実践可能

利用可能時間:24時間365日好きな時間に学習OK

【提供コース】

〇 生成AI基礎マスターコース:プロンプト、画像生成、AI理解を基礎から

〇 生成AI副業コース:Claudeや画像生成AIで副業収入を実現

最短最速でAIが「使える」自分に。生成AIオンラインスクール【byTech(バイテック)】の基本情報

| 運営会社 | 会社名:株式会社バイテック(byTech) 所在地:東京都内(詳細は公式サイトに記載) |

|---|---|

| 対応エリア | 全国対応(インターネット接続環境があれば利用可能) |

| サービス提供時間 | 24時間365日稼働/サポートもオンラインで受付 |

| 利用開始までのスピード | 〇 説明会は即日予約OK 〇 申込後すぐに教材利用可能。初期設定不要 |

| 土日祝日の利用可否 | 〇 土日祝日を問わずいつでも学習可能 |

| 保証・アフターサービス | 〇 無期限・無制限のチャットサポート 〇 実務・案件対応の相談もOK 〇 教材アップデートは自動反映&無償提供 |

| 料金・見積もり | 〇 業界最安級の定額制(月額数千円台) 〇 コース追加・更新すべて無料 〇 料金詳細は説明会で案内 |

| 支払い方法 | 〇 クレジットカード(VISA、MasterCard、JCBなど)対応 〇 一括/分割払い対応(詳細は確認) 〇 銀行振込可(法人の場合は請求書払いにも対応) |

| 搭載AI・ツール一覧 | 〇 ChatGPT/Claude/GPTs 〇 Midjourney/Stable Diffusion/DALL·E 3 〇 Notion AI/TTS音声合成/動画生成AI |

| 利用者の声・導入実績 | 〇 広告代理店、個人クリエイター、副業希望者など幅広く導入中 〇 受講生の約85%が初心者スタート 〇 2〜3ヶ月で副業案件を獲得した実績多数 〇 「案件に通用する」「理解が深まる」とSNSでも高評価 |

| 運営体制・学習サポート | 〇 講師はAI実務経験者・現役エンジニア陣 〇 学習進捗・課題・ポートフォリオ作成の相談も対応 〇 初心者への手厚いサポート体制が高評価 |

| 今後の機能拡張・予定 | 〇 ChatGPT、Gemini、Claudeなど最新モデルへ順次対応予定 〇 AI動画編集、AIライティングなど専門コースを強化中 〇 業種・職種別に最適化された学習テンプレートを拡充 |

| 活用シーン・導入用途 | 〇 副業でのブログ記事・SNS運用・ECライティング対応 〇 営業資料・マニュアル・社内ドキュメント作成の自動化 〇 デザインや動画素材生成など、コンテンツ制作の時短化 〇 AI人材としてのキャリアアップ、転職スキル獲得にも最適 〇 在宅ワーク・フリーランス向けの収益化スキル習得 |

🌱 第1章:再生可能エネルギーが地方企業にもたらす新たな事業チャンス ⚡

🌍 地方経営にとっての「エネルギー」は、いま“選択肢”ではなく“戦略”へ

エネルギー価格の高騰、世界的な脱炭素シフト、そして電力供給リスクの増大。こうした時代背景の中で、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力)は、単なる環境対応の手段ではなく、地方の中小企業にとって「経営そのものを左右する資源」として注目を集めています。

実際、エネルギーコストは年々増加傾向にあり、特に地方では電力インフラの制約も大きいため、外部依存からの脱却とエネルギー自立が急務となっています。自然に恵まれた地域資源を最大限活かすことで、“攻めの経営”に転じる可能性が広がっているのです。

☀ 地産地消モデルの本質とは?経営と地域を強くする仕組み

太陽光や風力、小水力などの自然由来のエネルギー資源は、地方の自然環境と親和性が高い点が特長です。こうした資源を活かして「地域でつくり、地域で使う」地産地消型エネルギー活用モデルが注目されています。

ポイント: 地産地消は「安定した電力供給」と「エネルギー価格変動リスクの抑制」を両立する経営モデルとして、地方中小企業に最適です。

また、エネルギーコストを自社でコントロールできる体制は、事業計画の安定化、価格競争力の強化にも直結します。

💰 再エネ導入で得られる経営インパクトとは?

再生可能エネルギーを導入することで得られるのは、コスト削減だけではありません。以下に主な効果をまとめました。

| 項目 | 期待される効果 |

|---|---|

| ☀ エネルギー自家消費 | 電気料金の削減・予測可能な固定コスト化 |

| ⚡ 余剰電力の売電 | 新たな収益源・副業モデルの構築 |

| 🏭 製造業との相性 | 冷暖房・冷凍設備の電力補填でランニングコスト圧縮 |

| 🌎 環境経営の実践 | SDGs・脱炭素・ESG投資へのアピール材料に |

導入によるランニングコストの低減は、キャッシュフローの安定をもたらし、ひいては金融機関からの信用力向上にもつながります。さらに、余剰電力の販売によって副次的な収益の道が開けることも魅力です。

🚀 「エネルギー転換」が生み出す新ビジネスの可能性

再エネを単なる自家消費の道具とせず、事業として収益化する動きも各地で進んでいます。たとえば…

- 自社発電した電力を地域内で供給する「地域電力ビジネス」⚡

- 再エネ使用を明示することで商品・サービスのブランド価値を向上🏷️

- 脱炭素・サステナブル志向の顧客層へのマーケティング戦略の一環📣

これらは、コスト戦略ではなく“企業価値向上の武器”としての再エネ活用の一例です。

🧩 再エネは“地域のつながり”も強くする

地方での再エネ活用は、企業単体の施策にとどまりません。自治体・学校・NPOなどとの連携を通じて、以下のような相乗効果が期待できます。

- 地元雇用の創出(保守・点検・運用業務など)

- 若者や移住者へのPR材料

- 地域全体の防災力強化(エネルギー自立)

こうした共創型のエネルギー戦略は、「企業の成長」と「地域の持続可能性」を同時に実現する鍵となります。

農林漁業を核とした循環経済地域の創出や、地域共生型・地産地消型の再生可能エネルギー導入を通じて、農山漁村地域の活性化に資する取り組みを促進しています。」

引用元:経済産業省「今後の再生可能エネルギー政策について」

🏁 再エネは中小企業の未来戦略そのもの

世界的に進むカーボンニュートラル政策やESG投資の潮流を受けて、再生可能エネルギーは今後ますます「経営の必須項目」になることは間違いありません。

特に地方の中小企業にとっては、再エネは次のような役割を担います:

- 経費削減だけでなく信用力の向上

- 人材確保の観点からの環境配慮企業のアピール

- 災害対応力の向上とBCP強化

- 新たな収益源の創出と事業モデルの変革

🌟 今まさに、「電力を買う時代」から「つくって活かす時代」への転換点。

地方からこそ、再エネを通じて持続可能で収益性の高い未来を切り拓く絶好のチャンスです。

🌞 第2章:太陽光発電のビジネス活用術 ~初期投資と補助金で差が出る導入効果~

☀️ 太陽光発電は「節電」ではなく「経営資源」になる時代

太陽光発電の導入は、環境対応の一環というよりも、中小企業の事業戦略として位置づけるべき重要な要素です。

特に、地方の中小企業では、自社で保有する「屋根」「駐車場」「遊休地」を活かした自家消費型モデルが注目を集めています。

エネルギー価格の高騰が続く中で、自ら電気を生み出し使う仕組みは、経営の安定と収益強化に直結します。

企業の固定費である電力コストを削減し、予測可能な経営へと舵を切る好機です💡

⚙️ 自家消費型モデルの基本構造とコスト優位性

「自家消費型モデル」とは、自社の電力を太陽光発電でまかない、余剰電力は極力発生させない仕組みです。

これにより、電力会社から購入する電力を削減し、直接的なコストダウンが実現します。

また、従来の「FIT(固定価格買取制度)」による売電から脱却し、LCOE(均等化発電原価)という考え方が重要になっています。

| 導入形態 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 自家消費型 | 発電電力を自社で直接利用 | 電気代削減、LCOE視点で優位 |

| 売電型(FIT) | 発電した電気を電力会社に売る | 売電価格が低下、現在は非主流 |

| PPAモデル | 外部事業者が設備設置し電力を購入する | 初期費用ゼロ、管理も不要 |

💴 導入コストと補助金を賢く使う

太陽光発電の導入は高額な初期投資がネックとされがちですが、現在はさまざまな補助制度が整備されています。

- 🏛️ 国の中小企業支援制度(省エネ型設備補助)

- 🏙️ 自治体の導入助成(初期費用の一部支援)

- 💰 税制優遇(固定資産税の軽減、即時償却 など)

PPA(第三者所有)やリーススキームを活用すれば、初期投資なしでも導入が可能。

資金に余裕のない企業でも、リスクを抑えた形で再エネ化が進められるようになっています。

🔍 維持管理と発電効率のポイント

設置後のメンテナンスも見落とせない重要事項です。

特に地方では、積雪・汚れ・鳥害など地域特有の要因が発電効率に影響することがあります。

ポイント: IoTによる遠隔監視を導入すれば、故障の早期発見や稼働率の向上につながります📡

また、パネルの寿命は20~30年と言われていますが、インバーター等の交換時期(10~15年)も考慮した運用計画が必須です。

🏢 ブランド価値と“選ばれる企業”への進化

脱炭素・ESG・グリーン経営といったキーワードが注目される今、

再生可能エネルギーを導入している企業=環境意識が高い企業として認知されやすくなっています🌍

これは、以下のような間接的な恩恵にもつながります:

- ✅ 環境配慮を重視する取引先からの信頼獲得

- ✅ グリーン調達条件を満たすことで契約継続・拡大

- ✅ SDGs推進による社内外の評価向上

📈 経済的効果の実際と金融機関の評価

さらに、グリーン経営を実践する企業には低金利のグリーン融資制度が適用されることもあります。

これは金融機関からの信用力向上にもつながり、今後の事業投資や融資交渉を有利に進めるうえで大きな武器になります。

また、ROI(投資回収率)やIRR(内部収益率)を用いた分析では、

設備投資額800万円に対して年間電気代削減が100万円であれば、約8年で回収でき、その後10年以上は利益となります。

🔄 ピークカットとスケーラブル戦略

昼間に発電した電力は、ピーク時間帯の電力消費を下げる効果(ピークカット)もあり、

契約基本料金を低減させることが可能です📉。

さらに、複数拠点を持つ企業では段階的な導入(本社→倉庫→工場)というスケーラブルな設計が推奨されます。

🚀 次章へのステップ:風の力を使うという選択肢

太陽光に続いて注目されるのが、「風力発電」。

次章では、地方企業でも現実的に導入できる「小型風力」の可能性と収益化モデルについて深堀りしていきます🌀。

🌀 第3章:風力発電で地域資源を収益化する〜小型風力の可能性と課題〜

🍃 地方の「風」が企業の未来を変える

風力発電は、大規模な設備が必要で中小企業には無縁――そんなイメージはもはや過去のものです。

近年注目を集めているのが、「小型風力発電」という選択肢。風況が安定した地方にとっては、まさに“未開拓の宝”とも言えるエネルギー資源です。

特に、山間部や沿岸地域など風の力を活かせる地域資源がある地方企業にとって、小型風力は再エネ事業の一歩目として大きな可能性を秘めています🌬️

🛠 小型風力と大型風力の違いとは?

風力発電には、大型と小型で仕組みや導入のしやすさが大きく異なります。

以下の表でその違いを整理してみましょう📊:

| 比較項目 | 大型風力(MWクラス) | 小型風力(数kW〜50kW) |

|---|---|---|

| 設置場所 | 山地・海岸・洋上など広域が必要 | 小規模用地・施設敷地内も可能 |

| 許認可・手続き | 複雑で時間がかかる | 比較的簡易、審査も緩和傾向あり |

| 初期投資 | 数億円〜 | 数百万円〜数千万円 |

| 運用対象者 | 大手企業・自治体 | 中小企業・地域団体 |

| 発電目的 | 売電中心 | 自家消費型 or 地域還元型 |

中小企業にとっては、小型風力が「現実的な選択肢」として浮上してきているのです。

📡 風況シミュレーションで成功確率を高める

風力発電は、「風の強さ×時間の安定性」が命です。

そのためには、風況データの取得とシミュレーションが不可欠です。

1年間の風の流れや強さの推移を可視化することで、発電予測が精度高く行えるようになります。

最近では、ドローンや気象センサーを活用した風況調査のコストも低下しており、地方の中小企業でも取り組みやすいフェーズに入っています。

ポイント: 「風は見えない資源」だからこそ、数値で判断することが成功への第一歩です📊

⚠️ 導入と運用で注意すべきハードル

小型風力は魅力的な一方で、導入・維持において特有の課題も存在します。

- 🧰 設備の耐久性(風車の回転部の摩耗・塩害など)

- 🔧 メンテナンス体制の確保(部品交換や点検サイクル)

- 📜 認定制度の厳格化(JET認証・耐風構造基準)

- 🏞 景観や騒音問題への地域住民の理解

これらをクリアするには、自治体や地元団体との連携が不可欠です。

最近では、農業施設や漁港・温泉施設などが共同で小型風力を導入する事例も増えてきています🏞️。

🤝 地域連携型モデルで生まれる共創効果

小型風力発電を単なる「電気の手段」とせず、地域価値の創出に結びつけることが重要です。

たとえば…

- 🏘️ 地元の電力を「地元で使う」エネルギー地産地消モデル

- 👥 町工場・商店街と連携した防災型マイクログリッド

- 🏫 学校や福祉施設と協力した再エネ教育・啓発活動

このように、小型風力は地域ブランドや企業価値を高めるツールにもなり得ます。

💡 長期的視点での導入戦略を描く

初期費用を抑えた導入ができるようになってきたとはいえ、風力発電は短期的な収益ではなく、中長期の投資として計画すべきです。

LCOE(均等化発電原価)の考え方や、補助金+PPA+自治体支援の組み合わせによって、

10〜15年スパンの費用回収モデルを現実的に描けるようになります📈。

設置した風力設備を子会社や地域法人へ移管し、エネルギー事業として独立させる動きも中小企業の中で生まれ始めています。

🚀 次章の予告:水の力が眠るインフラへ

次章では、地方の川や用水路を活用した「小水力発電」のビジネスチャンスを掘り下げます。

風の次は、水。見過ごされていた自然資源が、今、企業を強くする力に変わります💧。

💧 第4章:水力発電の底力〜地方の“使われていない川”が資源になる時代〜

🏞️ 地方の「流れる力」を見逃すな!中小企業が水から得られる価値とは?

水力発電と聞くと、大規模なダムや国家プロジェクトを連想する方も多いでしょう。

しかし実際には、中小企業でも導入可能な「小水力発電」という選択肢が静かに注目を集めています💡。

特に農業用水路や山間の河川、未利用の水インフラが豊富な地域では、放置されている資源を再生可能エネルギーへと転換できる可能性が秘められています。

水は安定しており、24時間365日流れ続ける――これは太陽光や風力とは異なる、非常に大きな強みです🌊。

🔍 小水力発電の定義と導入メリット

小水力発電とは、一般的に出力1,000kW以下の水力発電を指します。

設備の種類や設置方式によって分類され、中小企業でも設置可能な10kW〜100kW程度の発電機が主流となっています。

そのメリットは以下の通りです:

- ⚡ 安定した発電量:天候に左右されにくい

- 🛠️ メンテナンスが簡易:構造がシンプルなため維持管理がしやすい

- 🏞 環境負荷が小さい:ダムを新設せず、既存インフラを活用

- 💸 長寿命な設備:20年以上稼働する事例も多数

以下の表で、太陽光・風力と比較した際の特徴をまとめます:

| エネルギー種別 | 安定性 | 発電コスト | メンテ性 | 長寿命度 | 季節依存 |

|---|---|---|---|---|---|

| 太陽光 | 中 | 低 | 高 | 中 | 高 |

| 風力 | 低〜中 | 中 | 中 | 中 | 中 |

| 小水力 | 高 | 低〜中 | 高 | 高 | 低 |

🛠️ 地方の“眠れるインフラ”をどう活かすか?

地方には使われていない農業用水路・古い水車・取水堰などが数多く点在しています。

これらを活かせば、新たに土地造成や構造物を作らなくても水力発電が可能です。

特に以下のような施設は再活用候補になりやすいです👇

- 🌾 農業用水の流路

- 🏔 山間部の中小河川

- 🏗 古い水道インフラの落差

- 🌉 道路下の暗渠・用排水トンネル

ポイント: 「新しいものを作る」よりも、「既にあるものを使い倒す」視点が地方エネルギーのカギ🔑

⚠️ 導入障壁とその乗り越え方

いくら水資源が豊富でも、水力発電には独自のハードルが存在します。

- 📑 許認可の多重構造(河川法、水利権、建築確認など)

- 🏛 地元との合意形成(景観・水利団体との協議)

- 💬 技術者不足(設計・施工・保守が専門性を要する)

- 💸 資金調達(長期収益型ゆえ初期投資が大きい)

これらに対応するには、地域の行政・団体・金融機関と連携しながらスキームを構築することが求められます。

最近では、再エネ特措法による規制緩和や、自治体支援の強化も進んでおり、以前よりも導入の障壁は確実に下がっています。

🌱 自立型エネルギーモデルが地域を変える

水力発電を単なる“発電手段”としてでなく、地域全体の活性化に結びつける成功モデルが生まれ始めています。

- 👪 地元商工会・学校・NPOが出資し、エネルギーを地元で供給

- 🔁 売電収益を地域福祉や公共施設の電力に還元

- 🏫 水力設備を学習・観光・研修施設としても活用

“エネルギーの地産地消”が現実のものとなるこうしたモデルは、地域ブランディングや人口定住促進にもつながる効果をもたらしています。

🚀 次章予告:再エネ事業の「始め方」を学ぶ

ここまでで「太陽」「風」「水」の力を活かす方法を見てきました。

次章では、実際に再エネ事業に参入するためのビジネスモデル設計と収益化の仕組みを、わかりやすく紐解いていきます📈✨

🚀 第5章:中小企業のための再エネ事業参入マップ~ビジネスモデルを徹底解説~

🏭 再エネ事業は“特別な企業だけのもの”ではない

かつては「再生可能エネルギー事業」と聞けば、⛽大手エネルギー企業や電力会社が主導するスキームという印象が強かったかもしれません。

しかし現在は、中小企業でも再エネ事業に参入するチャンスが大きく広がっています✨。

技術革新・補助制度・資本スキームの多様化により、再エネ導入はより柔軟に、そして現実的になってきました。

本章では、地方の中小企業が取り組むべき再エネ事業モデルの全体像を分かりやすく解説していきます📊。

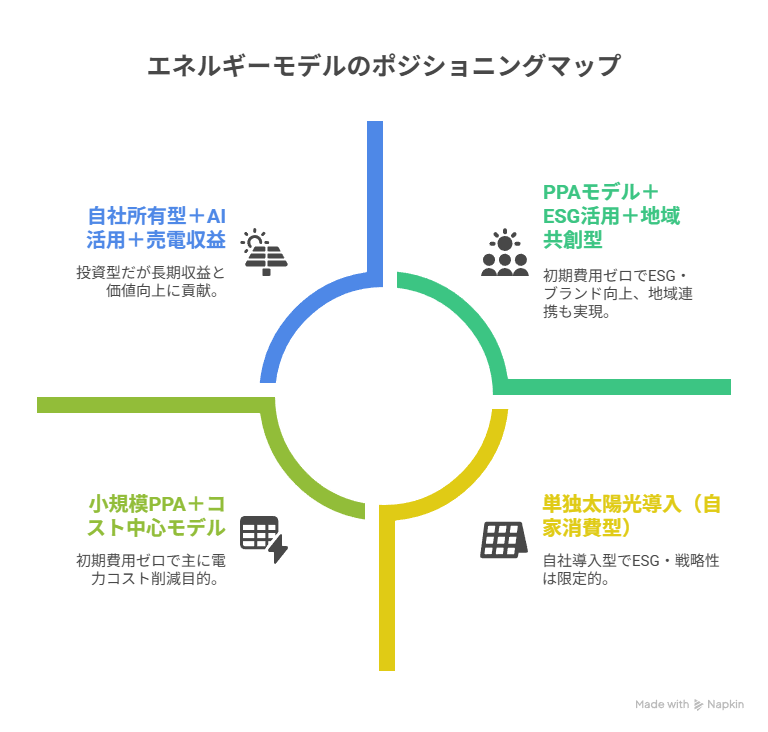

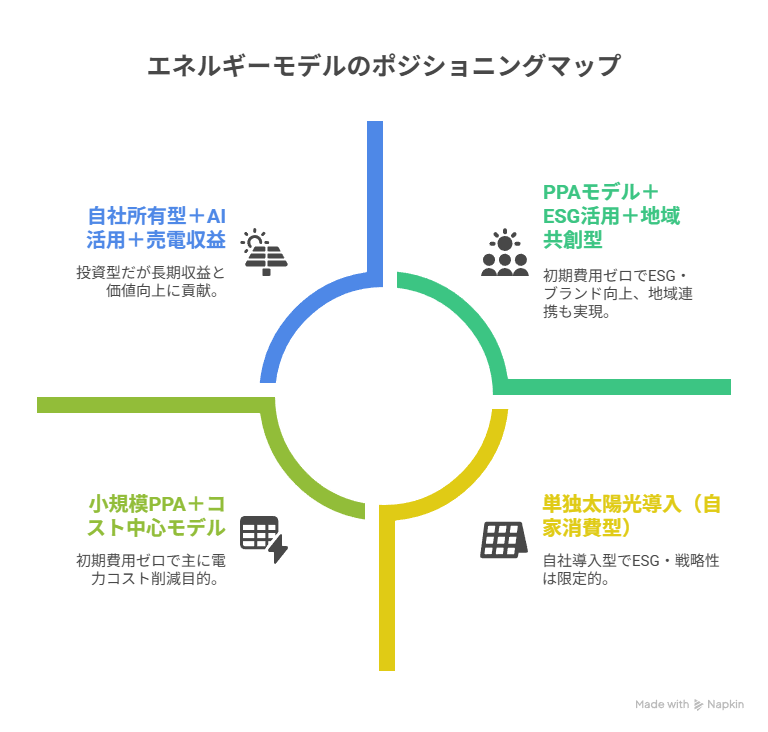

🧩 多様なビジネスモデルを理解しよう

再エネ事業に参入するためには、まず「どのような事業形態があるか」を把握することが不可欠です。

ここでは主なモデルを3つに分類して紹介します。

| モデル名 | 特徴 | 中小企業向けの活用度 |

|---|---|---|

| ⚙ 発電設備所有型 | 自社で設備を保有し、売電または自家消費 | △ (資本力必要) |

| 🔌 自家消費型 | 自社屋根や土地に設置し、発電した電力を自社で利用 | ◎ (コスト削減に最適) |

| 📄 第三者所有型(PPA) | 設備は外部事業者が所有し、自社は電力を購入 | ◎ (初期費用ゼロ) |

中でも近年注目されているのが、PPA(Power Purchase Agreement)モデルです。

これは発電事業者が初期費用・設備運用を行い、企業は安価な再エネ電力を契約購入するスキーム。

中小企業にとっては「低リスクで環境経営を実現できる手段」として、導入が進んでいます🌱。

🤝 共同出資型モデルが地域連携を強化する

地方の中小企業にとって有効なのが、他の企業・自治体と連携した共同事業スキームです。

たとえば:

- 🏢 複数企業が出資し、合同会社を設立

- 🏘️ 地域電力会社やNPOと連携し、コミュニティ電力を形成

- 🏛️ 自治体がインフラ提供・運営を支援し、リスクを分散

こうしたスキームは、単独では困難な再エネ事業を可能にすると同時に、地域の活性化や共助の関係性も構築できます。

ポイント: 「単独の成長」から「地域での持続可能な発展」へ。再エネは“競争”ではなく“共創”の時代へと移行しています🌍。

💰 初期費用ゼロで始められる!スキームの仕組みとは?

中小企業にとって最大の障壁は、やはり初期投資です。

しかし最近では、初期費用ゼロで再エネを導入できるモデルが次々に登場しています。

代表的な手法には以下のようなものがあります👇:

- 💼 PPA(電力購入契約):設置・所有・保守は事業者、企業は使用分のみ支払い

- 📊 リース契約:リース会社が設備を提供、分割払いで導入可能

- 🏛 補助金・助成制度の併用:地方自治体や国からの支援金を活用

これにより、中小企業は大きなリスクを負うことなく、再エネ導入による電力コスト削減や脱炭素の実現が可能になります💡。

📈 事業収益を安定化・長期化させる戦略

再エネ事業で利益を上げ続けるためには、短期的な導入に留まらない戦略的視点が必要です。

✅ 主な収益安定化のポイント:

- ⚖️ 変動する電力価格への対応 → 長期契約・固定価格買取制度の活用

- 🔄 保守・メンテナンスの内製化 → コスト最適化とトラブル対応力向上

- 📉 データモニタリングの導入 → 発電量・収支・稼働状況を常時把握

特に近年では、生成AIやIoTの活用による発電管理や予測制御によって、利益の最大化とトラブルの最小化が進められています📲。

📌 中小企業が再エネ事業を成功させるために

再エネ事業はもはや“大企業だけのもの”ではありません。

工場の屋根・遊休地・地域資源・協力企業といった、中小企業ならではの資源やネットワークを活かすことで大きな価値を生み出せます。

成功の鍵は以下の通りです👇:

- 🧠 自社の強みを理解し、最適なモデルを選定すること

- 🧩 補助金や制度を活用して初期リスクを最小化すること

- 🤝 地域・他企業と協力し、共に持続可能なビジネスを構築すること

次章では、こうした再エネ事業を展開する際に必要な許認可・制度・法規制の基本知識を徹底解説します📚。

🌐✨第6章:再エネ導入に必要な法規制・許認可の基礎知識🔍📜

再生可能エネルギーの導入には、設備やコスト面の検討だけでなく、法的な整備と行政手続きの理解が欠かせません。特に地方の中小企業にとって、限られたリソースで複雑な規制に対応するには、事前の準備と戦略が鍵になります。

⚖️関係法令の基本知識を押さえる🧭

再エネ導入に関連する代表的な法令には、以下のようなものがあります。

- 再生可能エネルギー特別措置法(再エネ特措法)

- 電気事業法

- 建築基準法

- 環境影響評価法(環境アセスメント)

- 農地法・河川法(立地により適用)

例えば、⛳農業用地を太陽光発電に転用する場合は農地法の規制が、🏞️河川近くに小水力を導入する場合は河川法の適用が発生します。法令ごとの適用条件や対応機関を正しく把握することが、初期トラブルの回避につながります。

📡系統連系と接続可能量のハードル🚧

発電設備を設置するだけでは電力を使えません。売電・自家消費にかかわらず、電力会社との系統連系が必要です。

⚠️ただし、接続可能量には地域差があります。特に地方では送電網が逼迫しており、「接続不可」「設備増強が必要」という事態もあり得ます。

- 事前に電力会社に「接続可能量の照会」

- 負担金(接続工事費用)の見積もり確認

- 系統接続審査(技術要件・安全要件)の準備

💡接続工事の遅延は、FIT/FIPの適用タイミングや補助金交付期限にも影響するため、スケジュール管理が極めて重要です。

🏢許認可プロセスと行政対応の流れ📑

許認可の取得は「段階的」に進行します。以下のように、各ステップに沿って対応しましょう。

| ステップ | 主な手続き内容 | 関係法令・機関 |

|---|---|---|

| 📍企画初期 | 候補地調査・自治体ヒアリング | 地方自治体・再エネ特措法など |

| 📩事前相談 | 系統接続可能量の確認 | 電力会社・OCCTO |

| 📝許認可申請 | 建築確認、農地転用、河川占用など | 建築基準法、農地法、河川法 |

| ✅事業計画認定 | 環境配慮書の作成と提出 | 経済産業省、環境省 |

| 🔧工事着手 | 着工届、労働安全法関連対応 | 労基署・自治体 |

| ⚙️運転開始 | 系統接続工事、商用送電スタート | 電力会社・技術管理部門 |

ポイント: 書類の不備や誤りがあると、再申請や審査遅延につながるため、申請前のダブルチェックと専門家の協力が成功のカギです。

🧭地域との合意形成が成功の鍵🤝🏘️

特に風力や小水力では、騒音・景観・水利権など、地元住民との調整が欠かせません。

- 住民説明会の開催(透明性の確保)

- 自治体との協定(協力金・電力還元など)

- クレームや要望の事前ヒアリング

🗣️プロジェクトを円滑に進めるには、「再エネ=地域貢献」という価値訴求が効果的です。例えば、公共施設への電力供給や、町内イベントへの協賛などを提案すると、地域からの理解が得られやすくなります。

🧷中小企業が活用できる支援制度🏦

再エネ導入にあたっては、自治体や国の補助金・支援制度も豊富に用意されています。

- 設計・調査費用の補助(再エネ導入支援交付金)

- 系統接続工事の一部助成

- 法令アドバイザー派遣支援(自治体連携)

📌これらの制度は申請期間や条件が厳格なため、早期の情報収集が重要です。

⚠️失敗例とリスク管理💥

以下のようなトラブル事例も少なくありません。

- 系統接続の遅延でFIT期限に間に合わない

- 境界問題で施工中断

- 許認可未取得で工事停止命令

💡契約段階では、中止時の損害賠償規定や責任分担も明記しておくことが望ましいです。

🔚まとめ:制度を制する者が再エネを制す🧠📘

地方の中小企業にとって、再エネ導入はビジネス機会であると同時に「制度を乗りこなす力」が求められる取り組みです。複雑な規制に対しては、外部パートナーや自治体のサポートを積極的に活用し、法的トラブルの予防と事前準備を徹底しましょう。

💪「難しそう」と感じる部分こそ、他社との差別化のポイントになります。正しい知識と丁寧な対応で、地域に根ざした再エネ事業を成功させましょう。

🎯 第7章:AI・IoT・生成AIが加速させるエネルギー効率化と収益管理

📌 デジタルの力がエネルギー戦略を変える

再生可能エネルギー導入の次なるフェーズは、AI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)・生成AIといった先進技術を活用した「エネルギーDX化」です。

従来は大企業や都市圏の専売特許とされてきたこうした技術も、今では地方の中小企業でも導入しやすい水準にまで到達しています。特に電力の見える化や最適運転、設備保守の自動化などは、中小企業の生産性や収益性を大きく左右する要素となっています。

⚙ 発電量の予測と最適運転の自動化🌤️

IoTを活用すれば、太陽光や風力、水力発電設備のリアルタイム監視が可能です。センサーが日射量や風速、水量を継続的に収集し、AIがそのデータをもとに発電量の予測を行います。これにより、ピーク時の負荷分散や無駄な稼働の抑制が可能となり、電力コストの最適化が進みます。

ポイント: 特に「発電した電力を自社消費するモデル」では、電力の使い方を日単位・時間単位で見える化し、業務スケジュールと連動させて効率化することが重要です。AIのサポートがあれば、これまで難しかったエネルギーの需要予測も現実的な施策になります。

🛠️ 設備保守・遠隔監視の省力化

IoTセンサーは発電設備の「異常検知」や「劣化状況のモニタリング」にも活用されます。中でも遠隔監視システムは、担当者が常駐していなくても、スマホやPCから設備の状態をリアルタイムに確認でき、メンテナンスの手間とコストを大幅に削減します。

🧰 また、AIが機器の異常予兆を検知し、事前に通知する仕組みも登場しています。これにより、「故障してから対応」するのではなく、「壊れる前に整備」する予防保全型の運用が可能となります。

🤖 生成AIによる電力需給予測とレポート自動化

生成AIの登場により、電力の需給バランス予測や、エネルギー利用のパターン分析もより高度かつ柔軟になってきました。

例えば、ChatGPTのような生成AIを活用すれば、過去の使用データや天候をもとにした発電量のシミュレーションや、経営レポート作成の自動化も可能です。

📈 月次の電力収支レポートや、補助金申請時の実績報告書など、手間のかかる帳票作業を効率化するツールとしても注目されています。

🧑💼 中小企業でも導入できるツールとその特徴

以下のような低コストで導入可能なツールも多く登場しており、初めての再エネDXにも適しています。

| 種類 | 特徴 | 導入のしやすさ |

|---|---|---|

| クラウド型EMS | エネルギー使用量の可視化・分析 | ★★★★★ |

| 無料トライアル型AIツール | 省エネアドバイスなど簡単機能中心 | ★★★★☆ |

| ノーコードAI連携システム | 非エンジニアでも操作可能 | ★★★★☆ |

| IoT監視パッケージ | センサー+可視化セットで一括導入 | ★★★☆☆ |

💡 現場に根ざす“スモールスタート”のすすめ

エネルギーDX化を進める際に重要なのが、社内での理解と定着です。特に現場の運用担当者が「何のために使うか」を理解しないまま導入しても、宝の持ち腐れとなってしまいます。

✅ 初期は1つの業務に特化した導入(例:太陽光発電量の見える化)から始め、徐々に他業務にも展開していく形が理想的です。

🔚 エネルギー×デジタルは未来の経営資源

エネルギーの使い方が「経営の成果」を左右する時代において、AIやIoTの活用は、単なる省エネではなく、「企業の成長戦略そのもの」になりつつあります。

⛰️ 地方の中小企業でも、エネルギー収益と経営効率を両立するための強力な手段として、再エネDXは避けて通れないフェーズです。

次章では、こうした技術革新の先にある「企業価値とブランド形成」について深掘りしていきます。

🌍 第8章:脱炭素経営とESG時代の企業価値〜再エネが拓く新たなブランド戦略〜

🌱 脱炭素と再エネの融合が企業価値を変える時代

今、世界中の企業が問われているのは「地球環境とどう向き合うか」という企業姿勢です。特に、地方の中小企業においても「脱炭素経営」と「ESG(環境・社会・ガバナンス)」の視点は、もはや選択肢ではなく必須事項となりつつあります。

🌟再生可能エネルギーの導入は、単なるコスト削減ではなく、企業としてのブランド・信頼・競争力を高める重要な取り組みなのです。

💼 地方企業でも実現できる「脱炭素経営」のステップとは?

🌿「できるところから始める」ことが成功のカギです。

中小企業でも段階的に進めれば、実現可能な再エネ導入と脱炭素経営の姿があります。

✅ ステップ1:使用電力の見える化 🔍

スマートメーターやIoT機器を使い、まずは自社の電力使用状況を可視化します。これにより、エネルギー効率化の課題が浮かび上がります。

✅ ステップ2:再エネ比率を少しずつアップ ⚡

太陽光パネルの設置や、第三者所有モデル(PPA)を使うことで、初期費用を抑えつつ再エネ導入が可能になります。

✅ ステップ3:グリーン電力証書を活用 🧾

設備導入が難しい企業も、証書を通じて再エネ利用を「実績として証明」できます。特に自治体や取引先にアピールする材料にもなります。

ポイント: 脱炭素の姿勢は「見える化」「外部への開示」「継続的改善」の3つで評価されます。特に地方企業にとっては、地元社会や顧客との信頼関係を築くうえで強力な武器になります。

📊 ESG経営がもたらす信頼と競争力の向上

再エネの導入は、ESG経営の「E(環境)」に直結します。そしてその波及効果は、「S(社会)」や「G(ガバナンス)」にも広がります。

| 🏢 取り組み | ✅ 企業にもたらす主な効果 |

|---|---|

| 再エネ設備導入 | 製造原価の長期安定化・脱炭素イメージの向上 |

| グリーン証書取得 | 証明性ある環境経営の表明 |

| ESG情報公開 | 金融機関・投資家からの信頼向上 |

| 脱炭素コミット | 新規顧客・取引先との関係構築強化 |

🌟 ESG対応は単なる流行ではなく、「経営の安全装置」として働きます。

特に「金融機関の評価」「補助金の選定」「融資条件の緩和」にまで影響を及ぼすようになってきています。

👩💻 採用にも影響!若手世代は“環境に優しい企業”を選ぶ時代

Z世代・ミレニアル世代は、給与や福利厚生だけでなく「企業の社会的姿勢」を見ています。🌱再エネを導入する企業=信頼・共感できる企業という印象を持たれやすくなっています。

🌈 採用ページに「再エネへの取り組み」や「脱炭素ビジョン」を明示することで、優秀な人材を惹きつけやすくなるのは今や明らかです。

🧭 5年先を見据えた中小企業の再エネ戦略とは?

将来の社会に適応するために、中小企業が実行可能な「成長シナリオ」は以下のように段階的に進めるのが有効です。

| フェーズ | 内容 | 目安期間 |

|---|---|---|

| 準備期 | エネルギー使用の見える化 | ~6ヶ月 |

| 導入期 | 太陽光や小水力発電の導入 | 1〜2年目 |

| 拡張期 | 地域連携型PPAや共同発電 | 3年目以降 |

| ESG展開期 | ESG情報公開・信頼強化 | 4年目以降 |

🚀 このように、1つずつ段階を踏めば地方の企業でも十分に脱炭素戦略を描くことが可能です。

💡 再エネで企業の未来を切り開く!

再エネ導入と脱炭素経営は、単なる義務ではありません。それは企業の「信頼」や「未来の成長」を築くための“投資”です。

🌟 そして今、地方企業こそが日本の持続可能な成長を支える鍵となっています。

この先5年、10年と続く企業経営の中で、再エネを軸にしたESG戦略がどれだけの可能性を秘めているか――

今こそ、その一歩を踏み出す絶好のタイミングです✨

🌟 全体のまとめ:地域から始まるエネルギー革命の可能性と中小企業の未来戦略 ✨

🏭 地方から持続可能な未来をつくる「現実的選択」

地方の中小企業にとって、「再生可能エネルギーの導入」はかつて“遠い話”に聞こえたかもしれません。しかし今、PPAモデル・第三者所有・グリーン証書・AIの活用といった手法の普及により、「リスクを抑えて実現できる」現実的な道として大きく広がっています。

🌱 小規模でも始められる再エネ事業は、企業の収益力やブランド価値を飛躍的に高める鍵です。

ポイント: 単に電気代を削減するだけでなく、「ESG対応」「採用力向上」「地域との共生」など、複合的な経営メリットをもたらすのが再エネ導入の真価です 💡

⚡ テクノロジー × 再エネで中小企業は変わる

特にAI・IoT・生成AIといった技術革新が、再エネの効率化・自動化・収益化を加速させています。かつては専門人材が必要だった予測や制御、保守なども、今では安価なツールで管理できる時代となりました。

💻 生成AIを活用した電力需給予測や財務レポートの自動作成は、収益安定化の大きな味方になります。

🔄 自家消費・小型風力・小水力など、多様な選択肢

企業の事業モデルや立地条件に応じて、最適な再エネ方式を選択することが可能です。

- ☀️ 太陽光発電(自家消費型):工場屋根などの空間を有効活用

- 💨 小型風力:風況の良い場所で地域資源を収益化

- 💧 小水力:農業用水や堰などの“使われていない水資源”を電力に変換

- 🔗 PPAスキーム:初期費用ゼロで導入可能なモデル

いずれも、中小企業が主体となって挑戦できる再エネの選択肢です。

📢 企業価値を高め、信頼を得る「見せる環境経営」

再エネ導入は、環境配慮型経営の証として「発信すること」も重要です。

- 自社サイトでの再エネレポート公開

- グリーン電力証書の取得と表示

- 採用広報での環境メッセージ発信

🌍 これらの取り組みが、顧客・取引先・求職者・金融機関からの信頼を強化します。

🌈 地域と企業が共存する未来へ

再エネは、企業単体の利益追求だけでなく「地域社会との共存・共創」を可能にします。

たとえば、

- 地元電力会社とのPPA連携

- 商工団体や自治体との共同出資

- 地域内企業との共同発電スキーム など

🎯 企業の再エネ戦略は「経営戦略」であると同時に「地域活性化戦略」でもあるのです。

🚀 未来志向の“攻めのエネルギー経営”を

最終的に、中小企業が再エネを選ぶかどうかは「未来をどう設計するか」に直結します。

脱炭素経営、ESG対応、生成AIの活用、地域とともに歩む戦略――

これらを一体化させた経営は、単なるコスト削減ではなく「企業の進化」そのものです。

🌟 今こそ、再エネを経営の中核に据えるタイミング。持続可能で信頼される企業づくりは、地方からこそ始まります。

よくある質問

気になるポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。

コメント